张悦,现任海南比勒费尔德应用科学大学基础学部学科带头人,数学物理副教授。他本科毕业于中国科学技术大学物理学院严济慈班,硕博均毕业于美国犹他大学。他曾在德国卡尔斯鲁厄理工学院纳米技术研究所担任博士后研究员,并获得德国洪堡研究奖学金。他的研究兴趣主要集中在凝聚态物理理论与国际科学教育领域,一直从事数学与理论物理的教学与科研工作,发表高水平学术论文若干,其中在国际顶级期刊Phys.Rev.B发表第一作者论文约十篇。

充满好奇的探索者

“天真”,或许正是他与物理结缘的起点。“很多物理大师说自己是因为物理‘简单’才学它,那不是事实。”他说这话时笑着摆摆手,眼里闪着孩童般的光,“我就是好奇心特别重,总想问‘为什么’。”这种天真延续到了生活中。他至今记得少年时最爱读《米老鼠》杂志,如今也依旧保持着对世界的兴趣:学冲浪板时摔得七荤八素,却依然乐在其中。

“愤怒”,则是面对不合理的事时的坚持与直率。“遇到觉得不对的事情,我就得摆到明面上说。藏着掖着,是解决不了问题的。”他不急不躁地说着这句话,却让人感受到一种温和而坚定的锋利。

至于“有趣”,则是他的人生态度。他追话剧、听 hip-hop 演唱会、学习滑板,常常投身新鲜事物中——“让自己变成一个好玩的人,本身就是一种修行”,他说。

“筛人”与“育人”

正因如此,他在教学中始终抱有一份朴素的期待:“不一定非要‘成功’,能做个快快乐乐的人,有所收获就好。”他的课堂里没有“必须完成的KPI”,却常常出现关于“知识的无用之用”的探讨。比如他讲物理,会从“为什么微观的物理机制都可逆,而宏观却不可逆”聊到生命的起源,时间的产生,引导学生追溯知识的源头,在过程中慢慢爱上思考本身。

作为一位凝聚态物理理论研究者,他的专业听起来高深,却解释得格外生动:“简单说,就是研究大量粒子聚在一起后的表现,比如固体、液体里的那些事儿,其实这占了整个物理的七八成。”

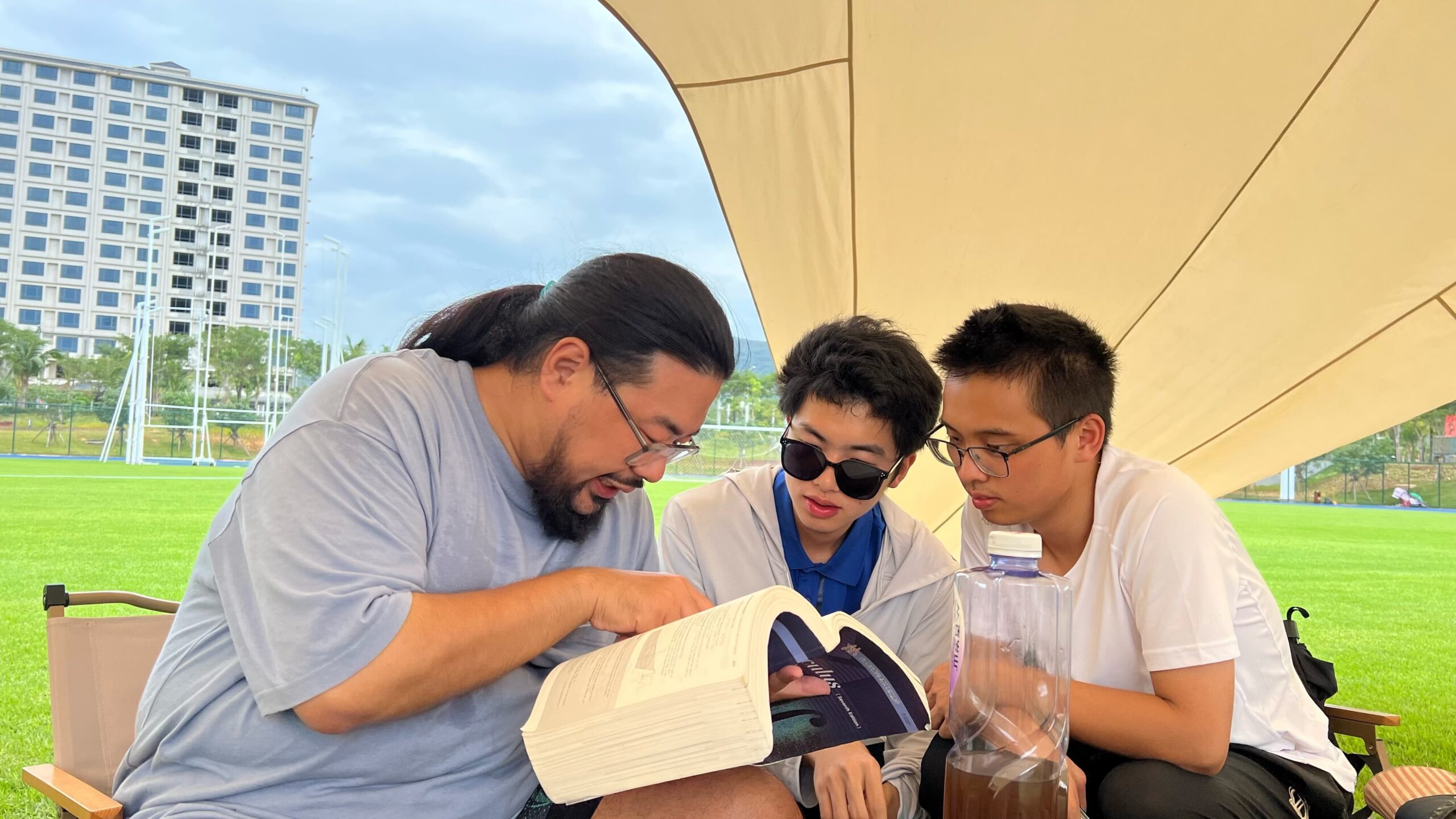

除了科研,近年来他尤为关注国际科学教育的发展。他坦言,如今的基础教育太功利了,“总想着教什么‘有用’,却很少问学生‘你想学什么’。”在他看来,自己不过是这个领域中的“正常人”,但正在做着不那么普通的事。比如带学生去企业实习,不是为了让他们“学赚钱的本事”,而是让他们在实践中理解,“那些看似无用的知识,反而可能最有价值”。

聊到当下热议的AI,张悦老师的看法也别具一格。他说:“AI 就像一个顶尖名校毕业生,聪明却不知道自己要什么。你得告诉它目标,它才能真正帮上忙。”在他看来,科研真正需要的,是逻辑、直觉、态度与品位——“爱因斯坦提出相对论,德布罗意提出‘粒子也是波’,这些伟大的发现靠的不是计算,而是直觉。”因此,他总鼓励学生保有自己的“口味”:“你爱吃川菜还是鲁菜?你偏好凝聚态还是高能物理?有偏好,才有方向。”

教育的自由边界

而这所中德合作的高校,吸引他的不仅是地理,更是理念。“这里借鉴了德国教育的严谨与自由,有嵌入式教学,学生在课堂上做项目,在企业里实战。但我们从不围着‘企业需要什么’转,而是以学生为本。”在他看来,实习的意义不是“为就业预演”,而是帮助学生理解并应用知识。“现在觉得没用的知识,说不定哪天就成了你的底气。”

“我从不逼学生‘必须成功’,但希望他们能在试错中找到快乐。”他记得一位学生在实习时,用课堂上学的凝聚态知识解决了设备散热难题,回来时“眼睛亮得像星星”。那一刻的惊喜,远比任何分数都来得珍贵。

如今的张悦老师,依然保持着对生活的热忱。他的办公室里,一半是学术期刊,一半是话剧票根和滑板装备。谈及对学生的期待,他始终只说一句话:“做个快乐的人,有所收获就好。”